中新社天津3月20日电 题:太保鼎如何讲述华夏文明脉络?

——专访天津博物馆馆长姚旸

作者 张少宣 王在御

现藏天津博物馆的太保鼎,收录于《首批禁止出国(境)展览文物目录》。作为西周历史的见证,太保鼎无论是制作工艺亦或鼎内铭文,都能反映中国文化艺术乃至历史进程的点滴。天津博物馆馆长姚旸近日接受中新社“东西问”专访,讲述太保鼎发掘、流传、保存的故事。

现将访谈实录摘要如下:

中新社记者:享誉世界的太保鼎是如何被发掘的?

姚旸:太保鼎作为“梁山七器”之一,它的出土挖掘有着比较传奇的过程。

首先“梁山七器”的定名来自清代。最早著述它的文献出自山东一位叫杨铎的学者。在他的《函青阁金石记》中提到,“济宁钟养田(衍培)近在寿张梁山下得古器七种:鼎三、彝一、盉一、尊一、甗一,此其一也,鲁公鼎、牺尊二器、已归曲阜孔庙。”钟养田是当地士绅,在梁山得到了七件古物,文中列出了器物的数量和基本名称但没有更多信息。

“梁山七器”被发现后,受到很多收藏家和学者关注,经过后世学者的长期考证,掌握了更多可考资料,对于其出土时间也有了更精确的判定。学者发现,道光时期记载鲁西南地区金石铭文的《济宁金石志》中出现了“梁山七器”的相关内容,而这本书成书于道光二十三年,可见在道光二十三年之前,“梁山七器”便已经出土并被人所知。

近几年,根据山东博物馆发现的相关第一手文献资料显示,道光十六年,在济宁的古玩市场上出现了“梁山七器”的身影,所以它的发现出土不会晚于道光十六年。

中新社记者:太保鼎能留存于世,又经历过哪些波折?

姚旸:“梁山七器”被发现后,由于时局动荡多有遗失,但太保鼎却被完整地保存了下来,而且它流传有序,从钟养田到李宗岱再到丁麐年,三代山东民间收藏家在云谲波诡的年代一直保护着太保鼎的安全。

太保鼎与天津结缘,就要说到它的第四位收藏者民国总统徐世昌。徐世昌对金石考据颇有研究,又酷爱金石文物收藏。1917年,徐世昌从好友大学者柯劭忞处得到消息称,山东日照的丁氏家族要出售4件青铜重器,太保鼎、太师鼎、小克鼎及克钟,于是他便立刻联系了卖家并以重金收购,将其收藏在家中。

1958年,徐世昌孙媳张秉慧将4件器物一同捐献国家,至今均收藏于天津博物馆。20世纪90年代,太保鼎被列为不可出境展览的国宝级文物。

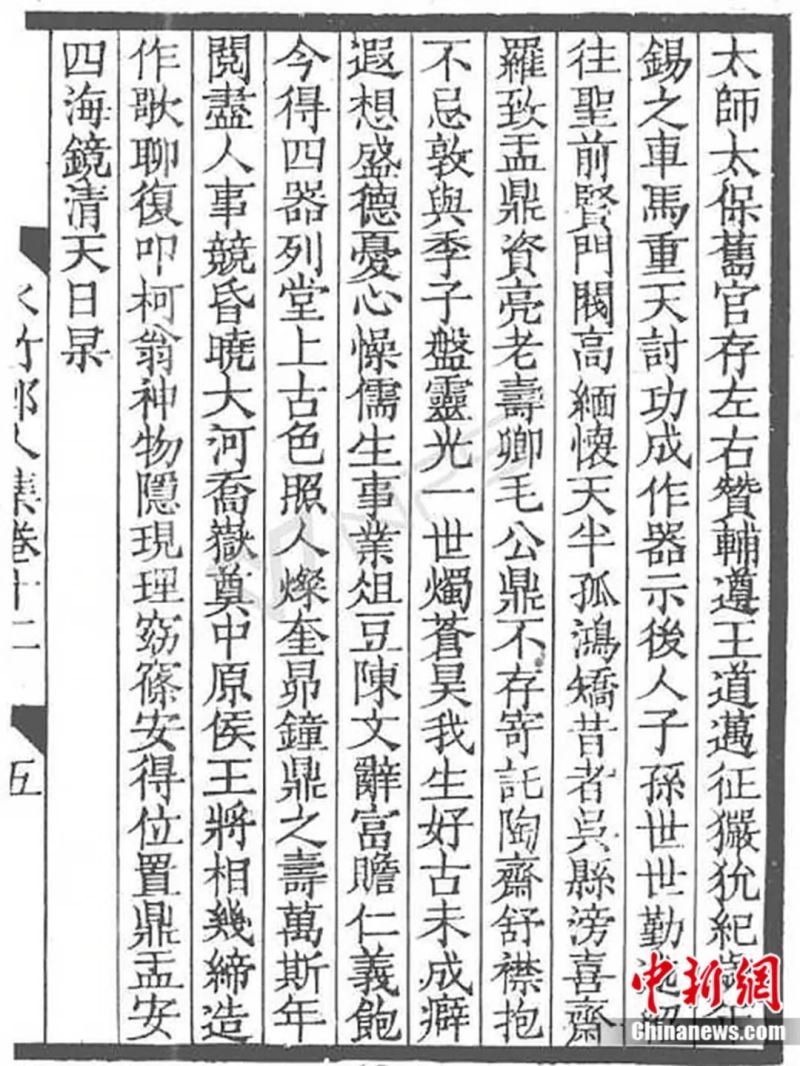

可以说,徐世昌家族将太保鼎谨慎收藏、悉心保护,成就了“梁山七器”中唯一一件能留存在中国境内展出的文物藏品。徐世昌所著《水竹邨人集》中有一首《得鼎歌》,其中写到“儒生事业俎豆陈,文辞富赡仁义饱;今得四器列堂上,古色照人灿奎昴”,足见其对太保鼎的喜爱和尊重。

中新社记者:太保鼎有鼎界“颜值担当”一说,所谓何来?

姚旸:太保鼎鼎身不大,长30厘米左右,宽也只有20多厘米,但它四足修长,整个器型重心比较高。

比喻成人,它就是典型的“窈窕淑鼎”大长腿,很容易和现代人的审美产生共鸣,所以很多人见过它都会觉得惊艳。

它的纹饰也很特别。它口上铸双立耳,耳上浮雕双兽,耳上的灵兽形象在商代的鼎中也是没有的。商代的鼎耳很简单,大多是简易花纹。从西周开始,鼎的纹饰开始发生变化,很多抽象的东西被具象出来,出现了各种灵兽形象。

另一方面,太保鼎的腹部四面饰有蕉叶纹与饕餮纹,四角饰扉棱。同时期的鼎,如成王鼎,用的是乳钉纹,就相对中规中矩。太保鼎的纹饰能看出,是经过进一步艺术加工和夸张的。

而最为显著的是它柱足上装饰的扉棱和柱足中部装饰的圆盘,这在商周青铜器中都极为罕见。

中新社记者:太保鼎上的铭文虽只有三字,但却有“一字千金”之称,为什么?

姚旸:中国大约在4000多年前出现青铜器,进入青铜时代后,中国的青铜器制造发展迅猛。和西方相比,中国青铜器最大的特点是被纳入了礼制范畴。所谓“国之大事,在祀与戎”,说明祭祀礼制和保家卫国在当时同等重要。

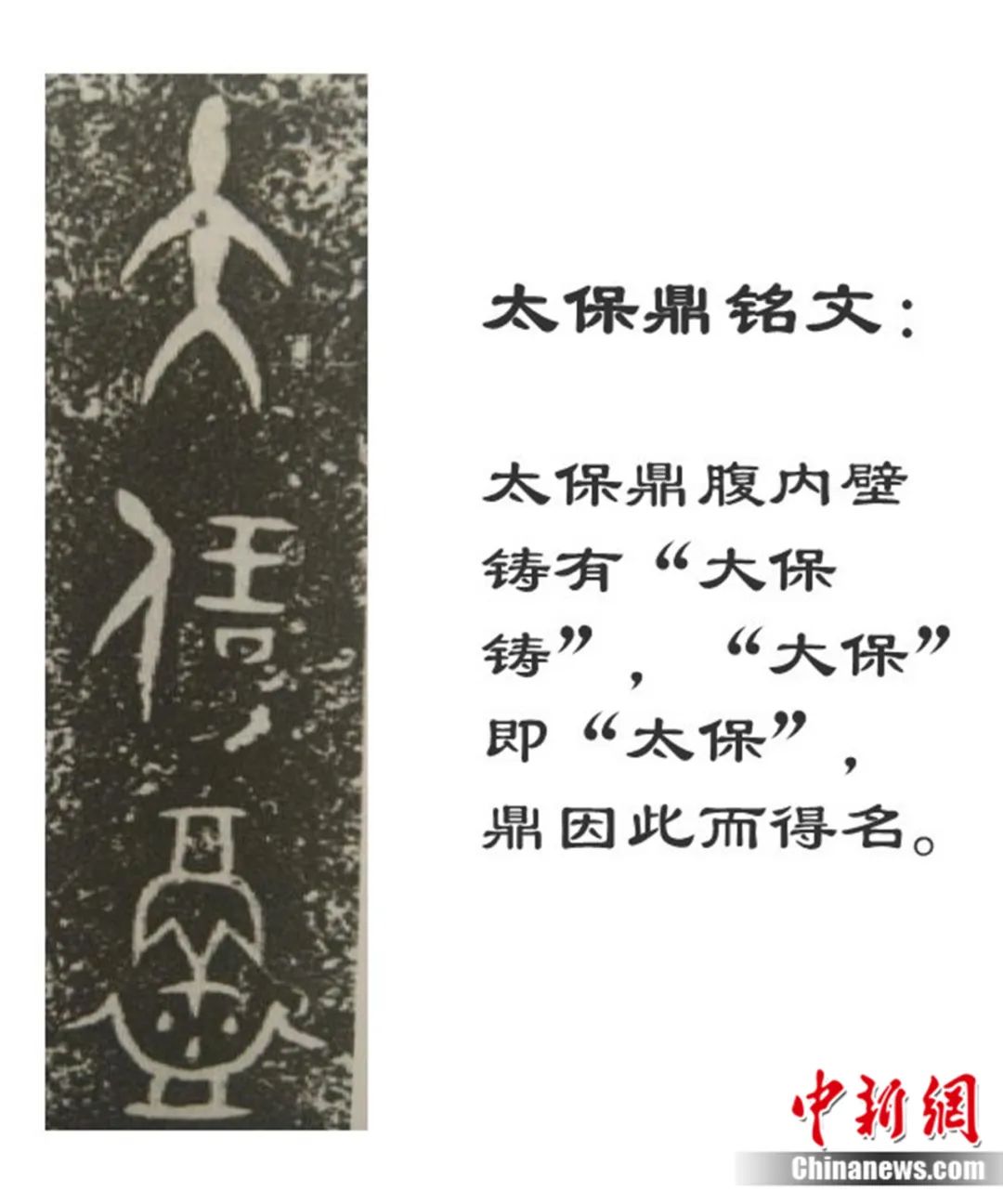

太保鼎的铸造年代为西周早期,鼎腹内壁铸有“大保铸”三字。“大保”即“太保”是官职名,负责监护与辅弼国君。《尚书·君奭》中记载:“召公为保,周公为师,相成王为左右。”《史记·燕召公世家》又有“召公奭与周同姓,姓姬氏,周武王之灭纣,封召公於北燕”之说。所以,考证可知,太保鼎为西周成王重臣召公奭所铸造。

鼎为礼器,太保鼎的出土也反映了中国青铜器是历史文化影响的重要缩影。之所以说鼎身上的三字铭文“一字千金”,首先,它明确了器物和太保召公之间的关系,是召公家族的收藏品。

如果和“梁山七器”中其他几件青铜器做横向观察,可以从文献中发现,包括太保簋等5件器物都是由召公家族传承收藏,这是一个非常重要的历史信息,可以带领人们去认识早期西周的政治文化,认识召公的政治地位和他的历史作用。

其次,铭文中“大保铸”三个字,“大”就是“太”,现在叫通假字。最有时代特点的是“铸”这个字,因为“铸”字铭文中很少出现,早年间铭文研究学者陈梦家先生一开始还认为鼎内的金文是“鬲”。

后经专家学者们研究确认,“铸”字上半部分为金文“鬲”字,但它是商晚期到西周早期的写法,到西周中期“鬲”的写法已经变样,这个细节不仅反映出中国文字的衍化,也透露了太保鼎的产生时代。

中新社记者:太保鼎上的铭文如此珍贵,是否也反映了社会历史的发展进程?

姚旸:从西周开始,青铜器上的铭文有了重大转变。商朝人迷信鬼神,所以遇事会去占卜烧甲骨、看卜辞,不会以文记事。周朝在观念上有了很大转变,周人更看重以人为本,不仅是关注人民的冷暖生活,更重要的是统治者从信鬼神转变为关注苍生的活动,关注现实的生活。所以周人习惯把发生的重要事件,如祭祀、战争、自然天文等方面的情况记录下来。

青铜器就成为记录这类事件的载体,所以西周之后的青铜器上会发现刻有越来越多的铭文,这也是商周青铜器之间的重要不同。

中新社记者:近年来,对于太保鼎的保护,博物馆做过哪些工作?

姚旸:随着博物馆各方面实力的增强,对太保鼎的保护也越来越规范。我们定制了具有高科技含量的文物柜,柜中的小环境恒温恒湿,以确保太保鼎在最适宜的温室环境中进行保护和展示。

以科技力量加强文物保护是近年来博物馆的工作重点。通过科学监测,可以做到24小时不间断对可能存在的病害情况进行实时追踪,及时发现氧化危险。对任何可能危害文物安全的萌芽,都能做到采取科技手段进行干预,将病害风险降到最低。

受访者简介:

姚旸,毕业于南京大学,先后获法学学士,历史学硕士、博士学位,并为该校文学院中国古典文学博士后。历任李叔同(故居)纪念馆馆长、天津博物馆副馆长,天津市文化遗产保护中心党支部书记、主任,现任天津博物馆馆长、党委副书记。长期从事艺术史、文化遗产保护研究,于国内核心期刊发表学术论文二十余篇,主持、参与省部级以上学术课题多项。先后入选天津市“131”创新型人才培养工程第一层次及天津市“‘五个一批’人才培养计划”。2020年,获评文化和旅游部优秀专家。