中新社北京12月20日电 题:张国刚:东西文明以何种路径才能走得更近?

作者 邱艺宁

在中国人的天下秩序中,“西方”具有特别意义。从单纯的地理指代到其文化内涵的加重,从古丝绸之路发达的商贸往来到近代西学东渐,中华文明的发展从来都伴随着东西文明的交流与互鉴,其间有主动、有被迫。然而今天,一些观点认为,中华文明与西方文明格格不入、甚至势同水火,中国的崛起被视作“霸权主义”信号。从历史的脉络去寻找,我们该如何回应“文明冲突”学说?东西文明以何种路径才能走得更近?清华大学人文学院教授张国刚接受中新社“东西问”专访,对此作深入解读。

中新社记者:纵观人类发展轨迹,不同文明的产生是否存在必然联系?早期的东西方文明是如何相遇的?

张国刚:现代人类先祖在能人、匠人阶段分三次走出非洲,并进入亚洲和欧洲。到距今25万年的旧石器时代,人类进入智人阶段,分化为不同肤色和体型的群体,并从文化上逐渐分道扬镳。公元前12000至10000年,随着地球气候转暖,农业革命推动了人类古文明的诞生。同源的人类有着相同的智力原理,因此人类在各地创造的物质文明既具有根本上、宏观上的相似性,又在工艺、性质、用料等方面表现出区域性和差异性。

公元前1000至前2000年,欧亚大陆的东西方古文明在游牧民族迁徙推动下出现过一次大规模的交流。最早的东西方文明互动部分发轫于古印欧人,他们一支侵入两河流域,一支向东南地区侵入印度,还有一支经中亚地区迁徙到中国北方。大迁徙带来冲击、也带来新变化,各文明相互交流、汲取、融合,在战争与和平交替中成长。

中新社记者:中西文明交流的历史,也是双方互相认识的过程,中西文明交流可以划分为哪几个历史阶段?

张国刚:人类文明之间的交流和互动肇始于莽原时代,碍于自然条件,其规模和形式都受很大限制。进入文明社会,特别是国家诞生以后,文明的交流互动更多受到政权、经济社会等多重因素影响。在此过程中,中国对“西方”的认识也产生了渐进式的改变。

中国在不同历史时期,对外交往的热情与路径也是不一样的。传统中国与西方文明的交流大体可以划分为三大阶段。

15世纪以前为第一个时段,可称为古典时期。这一时段中国长期在经济、科学等领域领先于周边国家,在中西文化交往中始终处于比较主动的、强势的地位。自两汉时期开始,东西打通直接联系通道,物质文化交流接踵而至。

1500至1800年间的三个世纪可算作第二个时段,即晚明和前清历史时期。新航线的开辟,使中西交往的内容扩展到宗教、科技、艺术、思想、政治等层面,内容更加完整。这一时段,中国与西方在政治上处于对等地位,西方文化的东渐和中国文化的西传保持互惠格局。

鸦片战争前后到1949年可算作第三个时段,即近代时期,中国处于被动的、弱势的地位。

中新社记者:您曾在著作中提出,中西文明是真正的两个异质文明,如何理解?各文明存在差异性的同时是否也拥有共性?

张国刚:古罗马时代,地中海周边的海陆通道都是畅达的;西亚欧大陆乃至南亚地区、北非地区,自古以来交往密切。只有遥远的中国,因为高山、大漠阻隔,处在相对独立的地理区域,发展出独特的中华文明。对于西方世界而言,真正具有“他者”异质的东方,是在天山以东的中国。天山以西的所有文明实体都具有某种共同的历史、宗教、语言、战争方面的联系,共同映衬出中国文明的独特性。但差异性不代表没有共性。

实际上各文明的共同特点都是解决人与自然、人与神、人与社会、人与人之间的关系问题。简单来说就是人世间的利益既冲突又联系,所以需要治理。在治理过程中,西方强调个体权利、自治和自由;中国更注重群体利益、集体观念,约束个体权利。不同的治理倾向是长期历史传统作用的结果,中西方在人类文明诸元素的排列组合上选择了不同路径,优先考虑事项会有所差别,但终极目标都是解决人类的生存发展问题,不断提升生活品质,使人与自然、社会关系更加和谐。

中新社记者:您曾经不止一次地提到过文明互鉴的过程存在“郢书燕说”式的解读,这种以自我需求为导向的相互影响是如何作用于中西文明交流史的?

张国刚:“郢书燕说”即指选择式的解读或“误读”,历史中比比皆是。某种文明对外来文明的吸收借鉴,进而加以创造性转化,丰富本土文明的内涵、也将本土文明推向新的发展阶段。

对外来文明而言,本土文明对其中某些元素的选择和借鉴过程,彰显了这种外来文明蕴含的不同于原生方向的可能性,这也是对其超越时空价值的文明元素的发现和提示。

需求是影响文化交流的重要方面。就佛教来说,释迦牟尼的本生故事在中国被强化了“孝”的内容,唐末五代,中国佛教徒编纂出“二十四孝”的故事;印度禅学在中国被发展成佛教禅宗。元杂剧《赵氏孤儿》被伏尔泰改编成《中国孤儿》,所要表达的道德诉求契合欧洲社会的需要,与同时代的亚当·斯密《道德情操论》表达的诉求一致。古代中国的编年史以伏羲为始祖,欧洲启蒙思想家从中发现了挑战天主教权威的有利证据,从而采信并加以发挥。

商品也是一样。明清两代,西方对中国的瓷器有需求,瓷器及其生产技术传到西方,被接受消化且制造出比中国更高质量的瓷器。指南针是中国发明的,但西方人把指南针改造成航海罗盘;到清朝,中国又把罗盘引进过来。

文明之间有流动,接受方有需求才交流。各文明的不同经验在被解读后,通常会加入自己的现实需要,这是一种借鉴及改造,起到本土化、工具化的作用。今天再讲“郢书燕说”是希望给大家一个警示,对西方经验百分之百地照搬行不通,需要加以改造,为我所用、为我能用、为我适用。

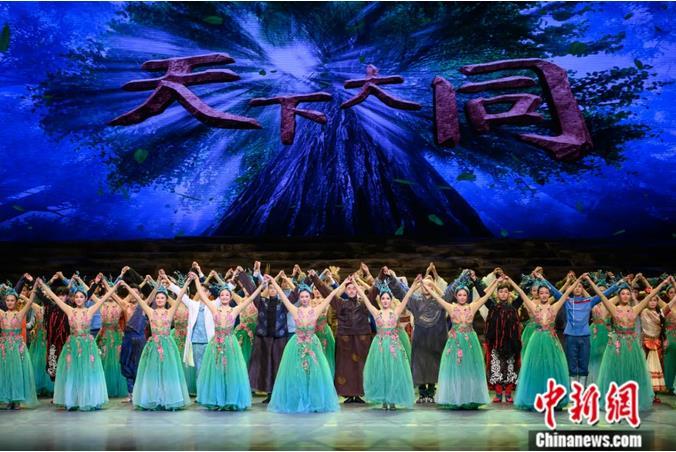

中新社记者:今天,地球已成为一个村落,各文明如何通过交流互鉴从而实现彼此认可、共融?所谓“天下大同”,您认为,如果当今世界有共同价值的话,那是什么?

张国刚:由于西方率先进入工业化,近几百年来,西方文明呈现出强势特征。但世界大多数发展中国家仍挣扎在贫穷和落后状态,说明西方文明不可能完全解决人类面临的发展问题。

不同文明各有特色,共存而互补;世界不可能统一于某一种文明。从现实层面讲,在西方文明之外,需要有一种特征的文明打破一段时间以来不对称的状态。不论从历史还是现实的角度,中华文明能帮助达到平衡。人类文明向前发展需要有更多的思路,需要更多的包容性。

中国帮助14亿人实现全面脱贫并走向现代化,这是属于人类文明的一大成就。中国的强国梦从来不是寻求霸权主义,而是解决世界的平衡问题,帮助人类实现共同富裕。

尊重彼此的文明特性,一要改变思想观念:世界在变化,不要故步自封、自以为是。二要改革:西方需要解决意识形态纷争、民粹主义等问题,中国则要进一步完善法治化、市场化、国际化及国家治理能力现代化。自由、民主、人权、法治这些理念在中国社会主义核心价值观中也有表达。构成互补、互相平衡,这是文明交流互鉴的意义所在。

【受访者简介】

张国刚,清华大学人文学院长聘教授,博士生导师,教育部长江学者特聘教授。曾作为德国洪堡学者、汉堡大学研究员和特里尔大学教授,在欧洲从事欧洲汉学史、中西文化交流史研究十余年。历任教育部历史教学指导委员会委员、中国唐史学会会长、中国中外关系史学会副会长等职。近著有《中西文化关系通史》《胡天汉月映西洋:丝路沧桑三千年》《<资治通鉴>与家国兴衰》《文明的边疆:从远古到近世》等。

张国刚,清华大学人文学院长聘教授,博士生导师,教育部长江学者特聘教授。曾作为德国洪堡学者、汉堡大学研究员和特里尔大学教授,在欧洲从事欧洲汉学史、中西文化交流史研究十余年。历任教育部历史教学指导委员会委员、中国唐史学会会长、中国中外关系史学会副会长等职。近著有《中西文化关系通史》《胡天汉月映西洋:丝路沧桑三千年》《<资治通鉴>与家国兴衰》《文明的边疆:从远古到近世》等。