中新社华盛顿1月12日电 题:1月6日,亲历华盛顿14小时40分

中新社记者 陈孟统

当7日零时离开时,停车票显示,我已在美国首都华盛顿特区度过14小时40分钟。

6日9时30分,当我到达白宫附近时,已有大批美国总统特朗普的支持者向白宫南草坪聚集,参加“拯救美国”示威集会。

整个国家广场已经戒严。华盛顿纪念碑下,除了支持特朗普的蓝色旗帜,飘扬的加兹登黑蛇旗格外显眼。这面鲜黄色的旗帜是美国独立战争时期将领加兹登设计的美国国旗。在现代美国的政治语境中,它常被保守派用作持枪权和有限政府的象征。

11时30分许,特朗普的两个儿子埃里克和小特朗普、牵头特朗普团队大选结果争议诉讼的律师朱利安尼等陆续登台造势。他们声称,美国大选“被窃取”,共和党人必须“在今天选边站”。

人群中戴口罩者寥寥无几,国家广场的绿色草坪已被踩成泥泞。我听到有人大喊“支持民主党的人已经被洗脑”,而当特朗普的竞选视频播放时,不少示威者却能跟着背出解说词。

“我今天来就是为了表达对国会决定的不认同。”20岁的田纳西青年丹尼尔坐通宵火车赶来示威现场,他说,“这次示威将是和平的”,“但不知道游行到国会之后下一步要做什么”。

中午12时许,特朗普登台面向示威者发表措辞激烈的讲话。他否认大选结果,并称“我们永不放弃、永不认输”,敦促示威者游行至国会抗议。

在特朗普讲话过程中,已有部分示威者陆续向国会进发。国会大厦此时全部封锁。13时许,我通过参议院办公楼的地下通道进入国会大厦,准备拍摄议员出席国会联席会议的画面。

14时许,当我在国会大厦二层中央大厅用远焦镜头拍摄最高法院门前的示威者时,警方的警戒线被冲破。我和几位摄影记者在警方要求下,退到一层大厅。这里已变成一处临时医疗站,陆续有受伤的警员被搀扶到此。他们有的用手捂着流血的面部,有的用矿泉水冲洗眼睛。

14时13分,我们被再度要求撤离,准备前往三层办公室。但刚走出几步,就听见前方传来打砸的巨响,一群示威者突然在我面前破窗而入。我看到的第一面旗帜,正是加兹登黑蛇旗。

当示威者冲击国会时,参众两院正各自在议事厅内就亚利桑那州的选举人票认证进行辩论。一小时前,副总统彭斯和参议员步行通过的中央大厅、雕像大厅,在短短几分钟内涌入了上百名示威者。

国会大厦内部警力薄弱。警方让出了中央大厅和雕像大厅等空旷区域,试图在参议院和众议院的入口阻挡示威者进一步闯入。但很快这两处美国政治的核心地带,也被突破。示威者冲入众议院议长佩洛西的办公室,我拍下了示威者搬出一个木制讲台的瞬间。

14时33分,当我望向窗外时,国会大厦西侧为总统就职典礼搭建的礼台已完全被示威者占据。一位示威者甚至爬上了国会大厦二层窗台。

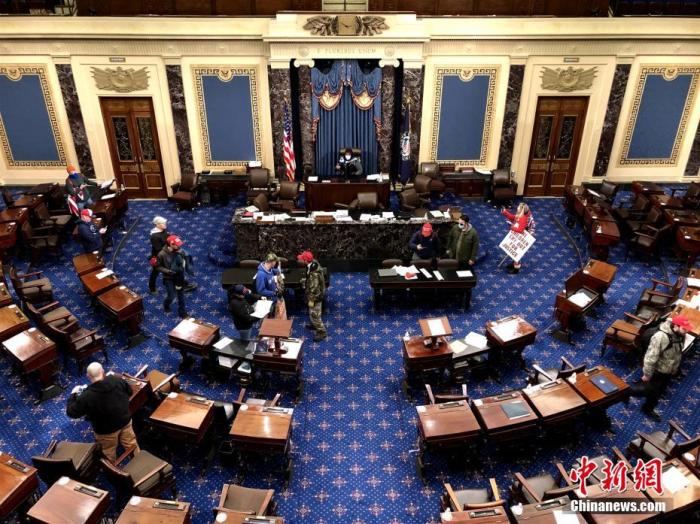

14时48分,当我进入参议院时,一位戴着“美国再次伟大”红帽的示威者,正坐在本应由彭斯就坐的议长席上。一个上身赤裸、面涂美国国旗妆、头戴维京式牛角皮帽的示威者,手持挂着美国国旗的长矛,出现在我身后。

这名来自亚利桑那州的示威者名叫杰克·昂格利。他高呼着“自由”,用长矛敲击地板。他的呼嚎声,伴随四周的警报声在参议院内回荡。他在事件3天后向警方自首,将面临非法闯入国会和妨碍治安等指控。

15时许,警方用人墙逐步在国会大厦外筑起包围圈。但大厦内部仍有示威者流窜。一位示威者闯入了国会摄影记者办公室,他用手机边录视频边询问屋内的人“是不是爱国者?”

国会工作人员马蒂冷静地回答说:“这里是摄影记者办公室,我们的工作就是记录你们今天的所作所为。”马蒂事后对我说,他在国会工作30年,只见过5个示威者走进国会静坐示威,“这辈子都没经历过像今天这样的事件”。

我们随后反锁了办公室门,但依然有示威者前来砸门。直至16时30分许,我才与部分被困的记者和工作人员一道,由警察护送沿国会地下通道撤离至国会北侧的哈特参议院办公大楼。

在此后等待国会清场的近3小时中,我一度被通知参众两院将在两处秘密地点复会,其中一处会议地点就在哈特大楼内,部分选举人选票也已转移至此。如果国会领导层最后被迫真的采用了这个方案,那么此次事件也将改写美国总统确认程序的历史。

19时20分,国会大厦允许记者重新入内。我沿着撤离的通道原路返回,头顶上方是美国50个州的州旗。其中一些旗帜当天早些时候,就飘扬在示威人群中。

据五角大楼8日披露的备忘录显示,国会警方直至6日20时才宣布国会大厦清场完毕。半小时后,参议院和众议院先后复会。

此时,在美国政治的议事厅外,各个入口都站满了全副武装的警察。早前被示威者占据的中央大厅和雕像大厅,变成警员们休整的场所。在一层最先被砸开的门窗前,不时有警员疾步行过。当他们驻足勘察事件留下的混乱现场时,夜幕中的华盛顿纪念碑清晰可见。

图为宵禁中的华盛顿街头。 中新社记者 陈孟统 摄

23时38分,我离开国会山,沿着宪法大道一路向西。华盛顿市区已实施宵禁,街面上除了警车,空无一人。此时的白宫,熄灭了所有的外部灯光。

丹尼尔发来邮件,告诉我他已安全离开华盛顿。当我追问他当天下午的经历时,他不再回复。

事件过后,我向一位研究历史的美国友人约瑟夫讲述这段经历。他感叹说,“你所经历的,是我完全陌生和无法想象的美国”。(完)